Lernsituation 2: Info Verteilungsprinzipien & Verteilungskonflikte

| Website: | Moodle, virtuelles Arbeiten und eLearning - Herzlich willkommen! |

| Kurs: | Ökonomische Grundlagen beschreiben und diskutieren (DQR 4) |

| Buch: | Lernsituation 2: Info Verteilungsprinzipien & Verteilungskonflikte |

| Gedruckt von: | Guest user |

| Datum: | Donnerstag, 5. Februar 2026, 23:12 |

1. Verteilungsprinzipien: Nach welchen Prinzipien können Güter gerecht verteilt werden?

Sie haben im Lernziel 1 analysiert*, warum die Produktionsfaktoren für die Güterproduktion wichtig sind. Nun stellt sich die Frage, nach welchen Prinzipien die aus der Güterproduktion resultierenden Güter, Gewinne und Einkommen gerecht verteilt werden können.

Prinzipiell können diese nach verschiedenen Prinzipien verteilt werden. Wichtige Prinzipien sind dabei das Leistungs-, Bedarfs- und Gleichheitsprinzip:

1.1. Leistungsprinzip

Alle Bürgerinnen und Bürger eines Landes erhalten ein leistungsabhängiges Einkommen. Grundlage ist oftmals die Arbeitsleistung oder die Arbeitszeit. Auch vorangegangenen Ausbildungszeiten können eine Rolle spielen. Von den meisten Bürgerinnen und Bürger wird diese Verteilung als gerecht empfunden. Generell ist eine leistungsgerechte Messung der Arbeitsleistung aber schwierig.

![]() Beispiel: In Deutschland handeln Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer die Höhe der Einkommen untereinander aus. Der Staat hält sich bei diesen Verhandlungen weitgehend zurück. Viele Unternehmen bezahlen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb leistungsorientiert. Bei der Jansen Radsport GmbH werden beispielsweise Verkäuferinnen und Verkäufer nach ihren individuellen Verkaufszahlen entlohnt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele Fahrräder verkaufen, erhalten ein höheres Gehalt als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur wenige Fahrräder verkaufen.

Beispiel: In Deutschland handeln Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer die Höhe der Einkommen untereinander aus. Der Staat hält sich bei diesen Verhandlungen weitgehend zurück. Viele Unternehmen bezahlen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb leistungsorientiert. Bei der Jansen Radsport GmbH werden beispielsweise Verkäuferinnen und Verkäufer nach ihren individuellen Verkaufszahlen entlohnt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele Fahrräder verkaufen, erhalten ein höheres Gehalt als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur wenige Fahrräder verkaufen.

1.2. Bedarfsprinzip

Das Einkommen berücksichtig die individuelle Bedürftigkeit und orientiert sich an sozialen Kriterien. Dieses Verteilungsprinzip sollte nur eingesetzt werden, wenn das Leistungsprinzip versagt.

![]() Beispiel: In Deutschland erhalten Familien mit niedrigem Einkommen staatliche Hilfe, um ihre Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung zu decken. Man nennt diese staatliche Hilfe „Bürgergeld“.

Beispiel: In Deutschland erhalten Familien mit niedrigem Einkommen staatliche Hilfe, um ihre Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung zu decken. Man nennt diese staatliche Hilfe „Bürgergeld“.

1.3. Gleichheitsprinzip

Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten das gleiche Einkommen. Da aber Menschen über unterschiedliche Fertigkeiten, Fähigkeiten und eine unterschiedliche Leistungsbereitschaft und eine unterschiedliche Bedürftigkeit verfügen, wäre eine Gleichverteilung sehr ungerecht. Zudem könnten einige Menschen keinen Anreiz mehr sehen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen oder sich anzustrengen, da ohnehin alle das gleiche Einkommen bekommen.

![]() Beispiel: In einem Land führt die Regierung eine Basis-Einkommensgarantie ein, die auf dem Gleichheitsprinzip beruht. Bürgerinnen und Bürger erhalten unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen oder anderen Faktoren einen festen Betrag von 1000 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen.

Beispiel: In einem Land führt die Regierung eine Basis-Einkommensgarantie ein, die auf dem Gleichheitsprinzip beruht. Bürgerinnen und Bürger erhalten unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen oder anderen Faktoren einen festen Betrag von 1000 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen.

Das Leistungsprinzip, das Bedarfsprinzip und das Gleichheitsprinzip sind drei unterschiedliche Ansätze zur Verteilung von Einkommen in einer Gesellschaft. Keiner dieser Ansätze wird allgemein als objektiver und allgemein anerkannter Maßstab für Verteilungsgerechtigkeit betrachtet. Der Grund hierfür ist, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gerecht ist. Einige bevorzugen möglicherweise das Leistungsprinzip, da sie glauben, dass harte Arbeit belohnt werden sollte. Andere bevorzugen das Bedarfsprinzip, um sicherzustellen, dass Menschen in Not ausreichend unterstützt werden. In der Praxis verwenden Gesellschaften oft eine Mischung dieser Prinzipien, um eine ausgewogenere Verteilung zu erreichen. Die genaue Umsetzung variiert jedoch von Land zu Land und ist oft das Ergebnis politischer Entscheidungen und sozialer Verhandlungen. Es gibt keine allgemein gültige Antwort darauf, welches Prinzip das „richtige" ist, da dies von den Werten und Zielen einer Gesellschaft abhängt. Daher ist die Frage der Verteilungsgerechtigkeit oft Gegenstand intensiver Diskussionen und Debatten.

2. Verteilungskonflikte: Welche weltweiten Probleme gibt es bei der Verteilung von Gütern?

Wenn Menschen zusammenleben, kann es zu Verteilungskonflikten kommen. Meist geht es um die Verteilung von Einkommen, um die Aufteilung knapper Ressourcen oder die Verteilung von Chancen innerhalb einer Gesellschaft. Es gibt nationale Verteilungskonflikte und internationale Verteilungskonflikte.

2.1. Nationale Verteilungskonflikte

In Deutschland gibt es verschiedene Verteilungskonflikte. Hier sind einige Beispiele:

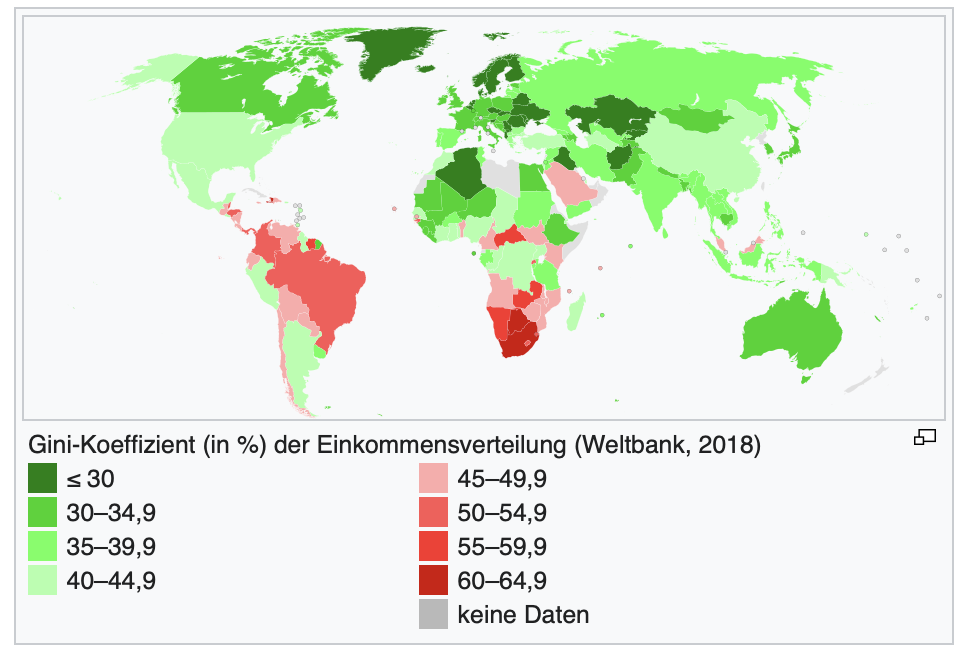

Volkswirte messen die Einkommensverteilung mit Hilfe des sogenannten Gini-Indexes. Dieser Index kann Werte von 0 bis 100 annehmen, wobei ein Wert von 0 für eine vollständige Gleichverteilung der Einkommen steht (jede Person verdient gleich viel) und 100 für maximale Ungleichheit steht (1 Person bezieht das komplette Einkommen eines Landes). Im internationalen Vergleich sind die Einkommen in Deutschland recht gleichmäßig verteilt sind.

Quelle: Wikipedia: Von Maketrad - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76118635

Bildungschancen: Der Zugang zu hochwertiger Bildung und beruflicher Bildung ist nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen gegeben. Dies kann zu Ungleichheiten bei den Bildungschancen und späteren Berufsaussichten führen, was wiederum zu Verteilungskonflikten bezüglich sozialer Mobilität und Chancengleichheit führt.

Generationenkonflikte: Die Frage, wie viel von ihrem Einkommen jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeiter für die Finanzierung der Renten älterer Menschen abgeben sollen, ist ein bedeutender Verteilungskonflikt.

Wohnungsmarkt: Die steigenden Miet- und Immobilienpreise in einigen deutschen Städten haben zu Konflikten über den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum geführt. Dies betrifft insbesondere einkommensschwache Haushalte und junge Menschen.

Diese Verteilungskonflikte sind eng mit politischen Entscheidungen, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Entwicklung verbunden. Sie spiegeln die Spannungen wider, die in vielen modernen Gesellschaften zwischen verschiedenen Interessengruppen bestehen.

2.2. internationale Verteilungskonflikte

Es gibt Verteilungskonflikte, die weltweit ein Problem darstellen. Einige der bedeutsamsten globalen Verteilungskonflikte, die in verschiedenen Bereichen aufgetreten sind:

Ungleichheit und Armut: Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern sowie innerhalb von Gesellschaften bleibt eine der gravierendsten globalen Verteilungskonflikte. Dies betrifft nicht nur Einkommen und Wohlstand, sondern auch Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und grundlegenden Ressourcen.

Flüchtlings- und Migrationsbewegungen: Die Verteilung von Flüchtlingen und Migranten ist ein bedeutender globaler Konflikt. Unterschiedliche Ansichten über die Verantwortung zur Aufnahme und Integration von Menschen auf der Flucht führen zu Spannungen.